骨や筋肉の“素”は毎日の食事から。

きちんと食べてロコモに負けない身体をつくりましょう。

たんぱく質だけでなく、エネルギーが不足すると、

やせて筋肉が減ってしまいます。

せっかく運動をしても食事をきちんと摂らなければ、やせて筋肉が減ってしまいます。

筋肉の量を増やし、筋力を高めるためには骨と同様に材料が必要です。

その材料となるのがたんぱく質ですが、エネルギー源となる炭水化物や脂質をしっかり摂っておくことも大切です。

エネルギーが不足していると、身体は筋肉を構成するたんぱく質を使ってエネルギーを生み出そうとするからです。

カルシウムだけでなく、

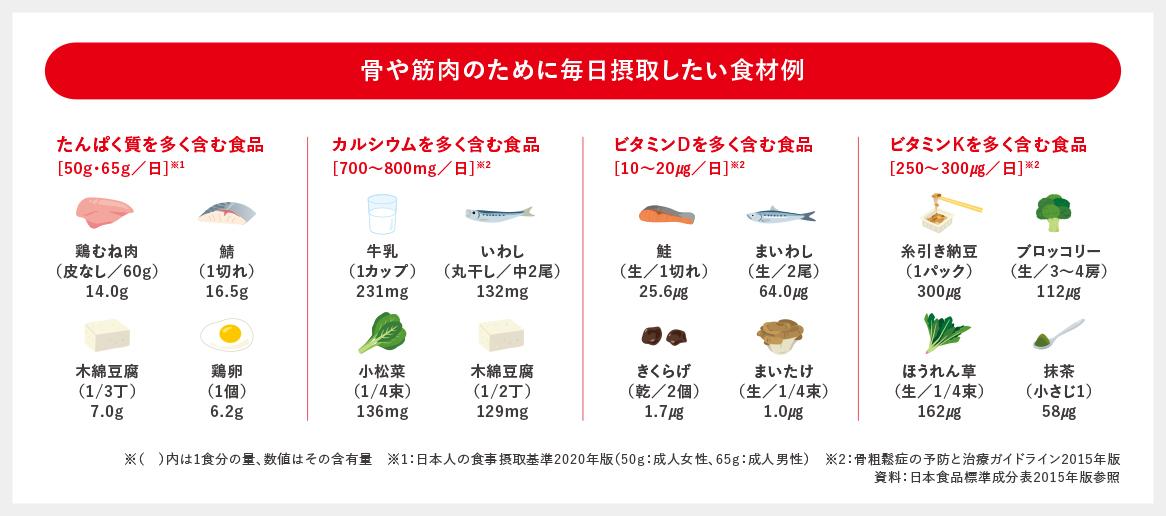

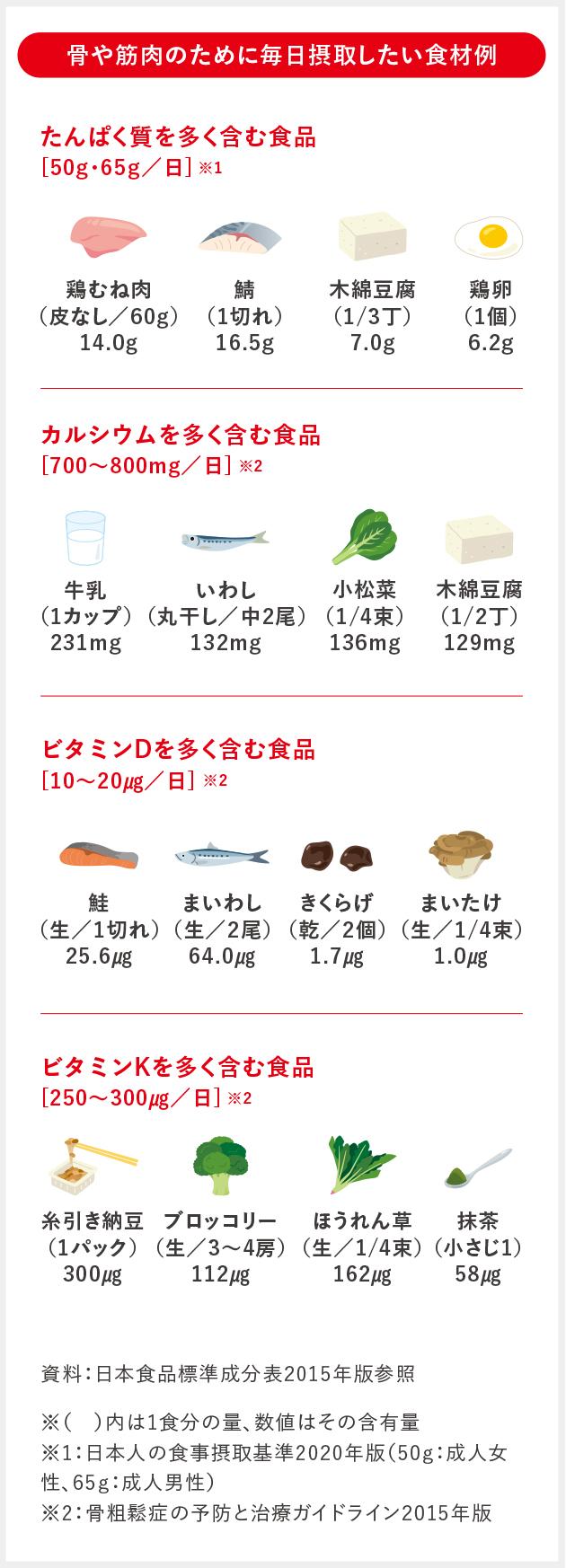

たんぱく質、ビタミンD、ビタミンKなどもしっかり摂りましょう。

骨を強くするためには、カルシウムだけでなく、たんぱく質、ビタミンDやビタミンKも必要です。

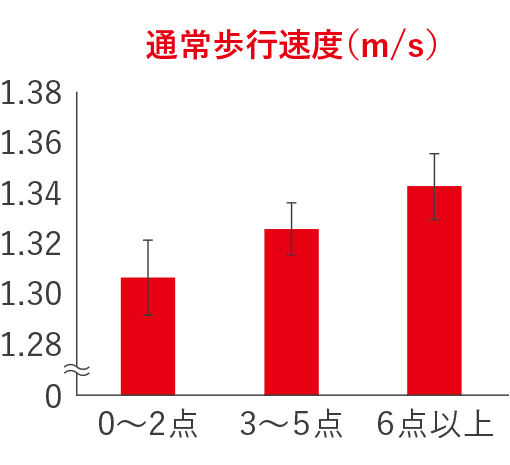

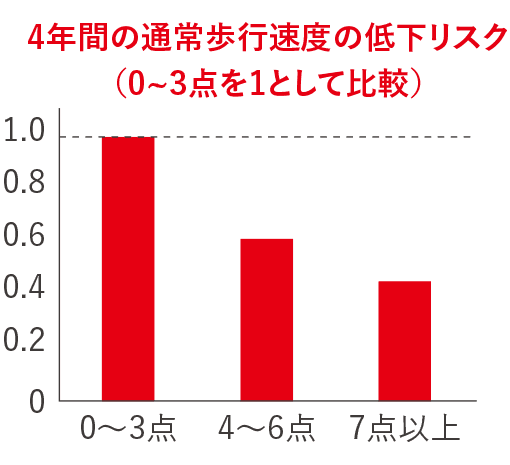

食品摂取の多様性スコアと歩行速度

「さあにぎやかにいただく」の10品目については、ほぼ毎日摂取している食品の数(これを「食品多様性スコア」といいます)が多いほど歩行速度が高いこと(上記左グラフ参照、文献1)、さらに4年間の縦断調査で歩行速度の低下リスクが小さいこと(上記右グラフ参照、文献2)が、東京都健康長寿医療センターから報告されています。

文献1:Yokoyama, Y, et al. J Nutr Health Aging 2016;20:691-6.

文献2:Yokoyama, Y, et al. J Nutr Health Aging 2017;21:11-16

たんぱく質

骨の大切な材料になるので、十分摂るようにしましょう。肉、魚、牛乳、大豆などはアミノ酸バランスの良い良質なたんばく源です。

たんぱく質を多く含む食品(主に主菜となる食品など)

食品目 | 1回に食べる量(g) | その目安量 | そのたんぱく質量(g) | 100g中のたんぱく質量(g) | |

|---|---|---|---|---|---|

肉類 | 牛肉(かた脂身付き) | 60 | 10.6 | 17.7 | |

豚肉(もも脂身付き) | 60 | 12.3 | 20.5 | ||

鶏肉(むね皮なし) | 60 | 14.0 | 23.3 | ||

鶏肉(ささみ) | 60 | 1.5本 | 14.3 | 23.9 | |

魚介類 | まあじ | 80 | 中1匹 | 15.8 | 19.7 |

まいわし | 80 | 中2匹 | 15.4 | 19.2 | |

銀鮭 | 80 | 一切れ | 15.7 | 19.6 | |

さば | 80 | 一切れ | 16.5 | 20.6 | |

豆類 | 木綿豆腐 | 100 | 1/3丁 | 7.0 | 7.0 |

がんもどき | 80 | 1枚 | 12.2 | 15.3 | |

生揚げ | 75 | 1/2枚 | 8.0 | 10.7 | |

きな粉 | 12 | 大さじ2 | 4.4 | 36.7 | |

卵類 | 鶏卵 | 50 | 1個 | 6.2 | 12.3 |

カルシウムを多く含む食品(骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン推奨摂取量:食品から700~800mg/日)

食品目 | 1回に食べる量(g) | その目安量 | そのカルシウム量(mg) | 100g中のカルシウム量(mg) | |

|---|---|---|---|---|---|

乳類 | 普通牛乳 | 210 | 1カップ | 231 | 110 |

スキムミルク (脱脂粉乳) | 16 | 大さじ2 | 176 | 1,100 | |

ヨーグルト (全脂無糖) | 100 | 1個 | 120 | 120 | |

プロセスチーズ | 25 | 1切れ | 158 | 630 | |

魚介類 | ししゃも(生干し) | 100 | 4尾 | 330 | 330 |

煮干し | 10 | 5尾 | 220 | 2,200 | |

いわし(丸干し) | 30 | 中2尾 | 132 | 440 | |

わかさぎ(生) | 80 | 5〜6尾 | 360 | 450 | |

野菜類 | こまつな(葉、生) | 80 | 1/4束 | 136 | 170 |

だいこんの葉(生) | 50 | 1/2株 | 130 | 260 | |

チンゲンサイ(生) | 100 | 1株 | 100 | 100 | |

かぶの葉(ゆで) | 50 | 2株 | 95 | 190 | |

切り干しだいこん(乾) | 10 | 1/5カップ | 50 | 500 | |

豆類 | 木綿豆腐 | 150 | 1/2丁 | 129 | 86 |

生揚げ | 120 | 1枚 | 288 | 240 | |

納豆(糸引き) | 50 | 1パック | 45 | 90 | |

凍り豆腐(乾) | 20 | 1個 | 126 | 630 | |

藻類 | ひじき(乾) | 5 | 1/10カップ | 50 | 1,000 |

乾燥わかめ | 5 | 1/2カップ | 55 | 1,100 | |

種実類 | ごま(いり) | 3 | 小さじ1 | 36 | 1,200 |

資料:日本標準食品成分表2015年版

ビタミンD

腸でのカルシウムの吸収を高める働きがあり、鮭などの魚やきのこ類に多く含まれます。日光を浴びることで皮膚でもつくられますが、

不足しないよう食事から十分な量を摂るようにしましょう。

ビタミンDを多く含む食品(骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン推奨摂取量:10~20㎍/日)

食品目 | 1回に食べる量(g) | その目安量 | そのビタミンD量(㎍) | 100g中のビタミンD量(㎍) | |

|---|---|---|---|---|---|

魚介類 | さけ(生) | 80 | 1切れ | 25.6 | 32.0 |

にしん(燻製) | 50 | 1本 | 24.0 | 48.0 | |

さんま(皮つき、生) | 100 | 大1尾 | 14.9 | 14.9 | |

まいわし(生) | 100 | 1尾 | 32.0 | 32.0 | |

しらす干し (半乾燥品) | 5 | 大さじ1 | 3.1 | 61.0 | |

いわし(丸干し) | 30 | 1尾 | 15.0 | 50.0 | |

卵類 | 卵黄<鶏卵>(生) | 30 | 卵1個分 | 1.8 | 5.9 |

きのこ類 | きくらげ(乾) | 2 | 2個 | 1.7 | 85.4 |

干ししいたけ | 5 | 2〜3個 | 0.6 | 12.7 | |

まいたけ(生) | 20 | 1/4束 | 1.0 | 4.9 |

ビタミンK

骨の形成や骨質の維持に働いており、納豆やキャベツ、ブロッコリーなどの緑色野菜に多く含まれます。

ビタミンKを多く含む食品(骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン推奨摂取量:250~300㎍/日)

食品目 | 1回に食べる量(g) | その目安量 | そのビタミンK量(㎍) | 100g中のビタミンK量(㎍) | |

|---|---|---|---|---|---|

豆類 | 糸引き納豆 | 50 | 1パック | 300 | 600 |

野菜類 | ブロッコリー(生) | 70 | 3〜4房 | 112 | 160 |

にら(生) | 30 | 1/3把 | 54 | 180 | |

キャベツ(生) | 50 | 1枚 | 39 | 78 | |

モロヘイヤ | 60 | 1/4束 | 384 | 640 | |

小松菜(生) | 80 | 1/4束 | 136 | 170 | |

ほうれんそう(生) | 60 | 1/4束 | 162 | 270 | |

抹茶 | 2 | 小さじ1 | 58 | 2,900 |

骨によいそのほかの栄養素

骨のためには、マグネシウム、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸なども大切な栄養素で、

これらの栄養素を毎日の食生活で無理なく組み合わせて摂ることが大切です。

マグネシウムは、大豆製品、海藻、魚介類などに多く含まれます。

また、ピタミンB6はレバーや鶏肉カツオやマグロ、ピーマンなどに、ビタミンB12はレバー、サンマ、アサリなどに、

葉酸はほうれん草や春菊などの野菜やいちごに多く含まれます。

気軽に買える身近な食材でロコモに負けない献立を

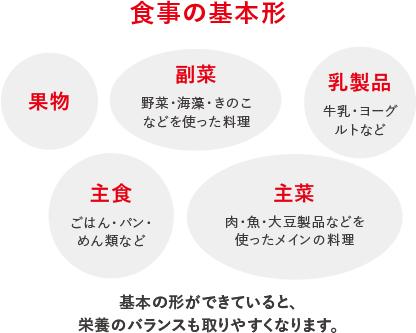

ロコモ予防のための栄養のポイントは“毎日の食事”です。そこで、毎日3度の食事の際には、栄養素等をバランスよく摂ることが重要です。

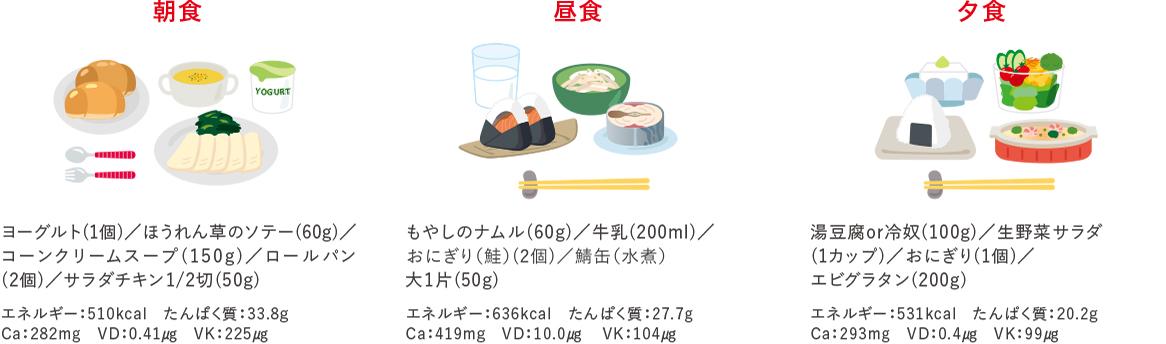

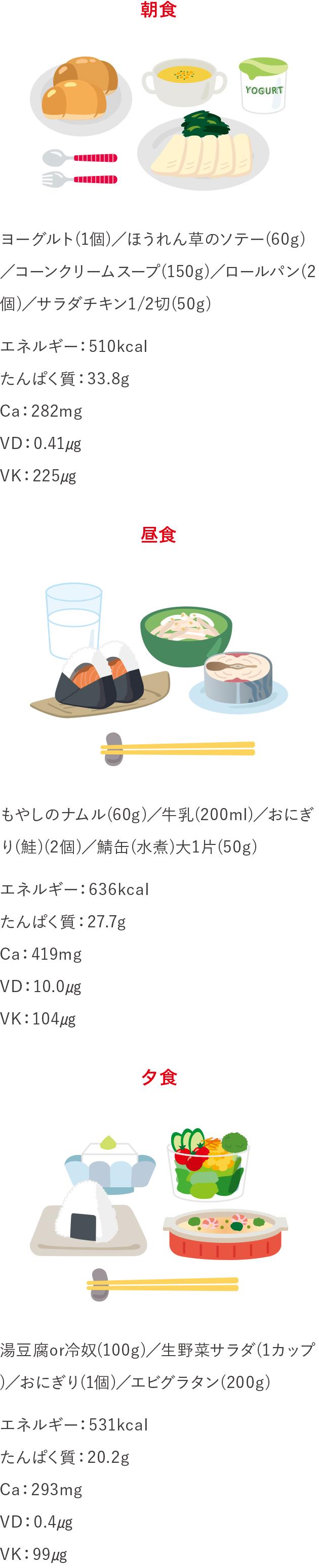

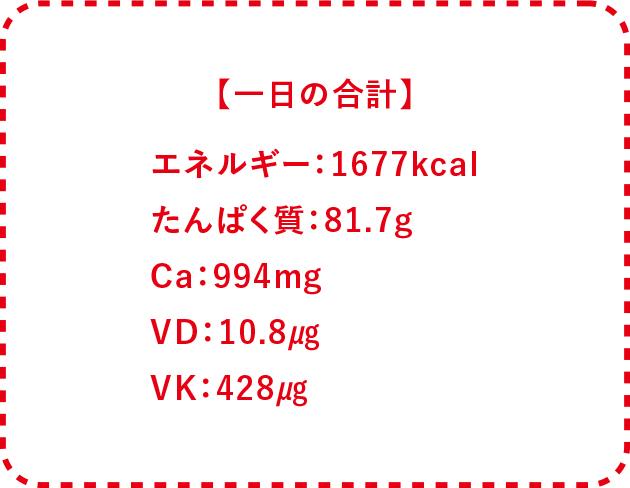

そのためには、① 毎食、主食、主菜、副菜を揃え、彩りのよい献立にし、牛乳・乳製品、果物を毎日適量食べること、②骨や筋肉の"素"となるたんぱく質、不足しがちなカルシウム(Ca)や、ビタミンD(VD)、ビタミンK(VK)などの摂取を心がけることです。

文字通り毎日、合言葉「さあにぎやかにいただく」を意識しながら献立を考えてみましょう。ここでは、コンビニエンスストアやスーパーで気軽に買える食材を利用した献立のヒントをご紹介しましょう。

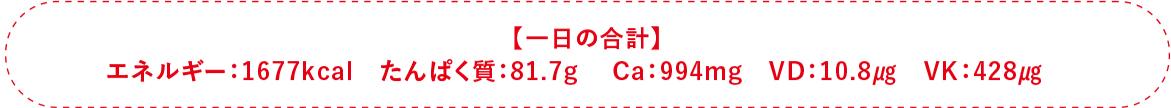

一日の献立例

*外食・コンビニ・惣菜のカロリガイド:女子栄養大学出版部 参照

1日に摂取したい推奨摂取量(女性例)

推定エネルギー 必要量(kcal/日)*1 | たんぱく質(g) (推奨量) *1 | Ca(mg)*2 | VD(㎍)*2 | VK(㎍)*2 | |

|---|---|---|---|---|---|

18~29歳 | 2000 | 50 | 700〜800 | 10〜20 | 250〜300 |

30~49歳 | 2050 | 50 | 700〜800 | 10〜20 | 250〜300 |

50~64歳 | 1950 | 50 | 700〜800 | 10〜20 | 250〜300 |

65~74歳 | 1850 | 50 | 700〜800 | 10〜20 | 250〜300 |

75歳以上 | 1650 | 50 | 700〜800 | 10〜20 | 250〜300 |

*1:日本人の食事摂取基準2020年版参照

但し、推定エネルギー必要量は身体活動レベルⅡ(ふつう)とした

*2:骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版 参照